東昌寺は、鎌倉時代に北条泰時公により執権家歴代の菩提寺として鎌倉の西ケ谷(鎌倉市小町)に建立された東勝寺に由来すると伝えられています。東勝寺は、当時、青龍山東勝寺と呼ばれていました。

一方、後に東昌寺に境内に移されることになった丈六阿弥陀如来を祀った阿弥陀堂が、承久2年(1221年)に池子の大上阿弥陀ヶ谷(おおがみあみだがや: 現在の県立逗子高校の奥)に建立されました。この阿弥陀堂は、源実朝公の非業の死を弔うために母の政子刀自が、仏師・運慶に依頼して丈六阿弥陀如来像を作像させ祀ったという口碑があります。

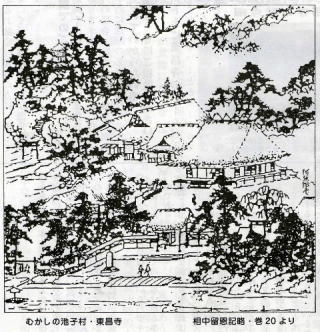

元弘3年(1333)5月22日、新田義貞の率いる大軍が、稲村ヶ崎から鎌倉に攻めこみました。北条勢は、必死に防衛しましたがその甲斐もなく、新田軍が若宮大路まで迫ってきました。その事を知った北条高時は、一族郎党とともに先祖代々の墓地のある東勝寺立てこもり、そこを最期の場所に選び、寺に火をかけて自害して最後を迎えました。この戦いは、東勝寺合戦として知られています。自害した人々は、北条一族283人と家臣870人であると太平記に記されています。この戦火の中を当時の東勝寺の住職・信海和上は、ただ一人で本尊の大日如来像(平家亡霊の成仏祈願のため、頼朝が全真僧都に命じて造立したと伝えられる)を守り、山道伝いに池子に落ちのびて東勝寺を再建したと伝えられています。

江戸時代になって池子は、寛永14年(1637)に水戸徳川家につながる尼寺の英勝寺の支配下になりました。この寺の名は、水戸家への遠慮から「勝」の字を「昌」に改め、「海照山東勝寺」から「青龍山東昌寺」に変わりました。また、英勝寺の命により阿弥陀堂が東昌寺境内に移されました。

池子は、逗子市内で、もっとも古くから開けた土地で、古東海道として日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の東征の道として使われていました。また、池子は、徳川家に支配されていたことから、徳川家の紋所(立三葉葵)が随所に見ることができます。

享保12年(1727年)に火災になり、寺のすべてを消失しました。当時の住職の寛定、頼雄、海乗の三代にわたり50年をかけて復興事業を行い、今日の東昌寺ができました。

東昌寺の沿革

- 承久3年(1221)

- 池子阿弥陀が谷に阿弥陀堂と仏像建立(伝 運慶)

- 乾元2年(1305)

- 旧慶増院五輪塔建立

- 元弘5年(1333)

- 鎌倉東勝寺消失 鎌倉幕府滅亡 池子に東勝寺を再建

- 天文15年(1546)

- 不動明王像造立 石渡家仏壇にこの頃の古位牌あり、文字判別できず

- 天正19年(1591)

- 徳川家康のご朱印状 寺領2石

- 元和3年(1617)

- 徳川秀忠のご朱印状 寺領2石

- 寛永13年(1636)

- 徳川家光のご朱印状 寺領2石

- 寛永15年(1638)

- 池子全土(412石)鎌倉英勝寺(水戸徳川家)支配地に入る

- 寛文年間(1661)

- 阿弥陀堂を東勝寺境内に移す

- 寛文5年(1665)

- 徳川家綱のご朱印状 寺領2石

- 寛文11年(1671)

- 弘法大師像造立

- 延宝3年(1675)

- 阿弥陀堂再建のため大麦1石寄進 中川安衛門

- 延宝5年(1677)

- 阿弥陀堂再建のため大麦3石寄進 英勝寺

- 延宝6年(1678)

- 阿弥陀堂再建のため大麦3石寄進 英勝寺

- 元禄12年(1700)

- 本尊大日如来造立

- 元禄16年(1703)

- 大地震のため庫裏大破

- 享保3年(1718)

- 徳川吉宗のご朱印状 寺領2石

- 享保12年(1727)

- 東勝寺炎上、阿弥陀堂、阿弥陀如来共に焼失

- 元文7年(1740)

- 山門建立 住職:寛定

- 寛保3年(1743)

- 庫裏建立

- 延亨4年(1747)

- 徳川家重の朱印状 寺領2石

- 宝暦5年(1755)

- 阿弥陀堂再建工事開始

- 宝暦8年(1758)

- 阿弥陀堂再建完成 その頃海照山東勝寺の山号を青龍山東昌寺に改める。住職 海乗

- 宝暦11年(1761)

- 徳川家治の朱印状 寺領2石

- 明和2年(1765)

- 中興 海乗和尚遷化

- 明和7年(1770)

- 徳川家斎の朱印状 寺領2石

- 文政元年(1818)

- 地蔵菩薩造立

- 安政6年(1859)

- 徳川家茂の朱印状

- 明治10年(1874)

- 廃仏毀尊の展開で明治10年から24年に至る14年間、無住職時代が続き、多くの寺宝、書物が散逸。

- 明治26年(1893)

- 逗子開成中学校東昌寺にて開講、 住職 松村得厳

- 明治36年(1903)

- 中谷廣純住職に就任

- 明治42年(1909)

- 岸本隋圓住職に就任

- 大正12年(1923)

- 関東大震災により本堂倒壊、阿弥陀堂など大破

- 昭和9年(1934)

- 本堂建立

- 昭和22年(1947)

- 池子弾薬庫大爆発、東昌寺でも被害甚大

- 昭和24年(1949)

- 岸本恵雲住職就任

- 昭和41年(1966)

- 岸本恵雲遷化 檀家数120軒

- 昭和42年(1967)

- 庫裏の新築、山門、阿弥陀堂の屋根、茅葺きから瓦、トタン葺きに変更

- 昭和43年(1968)

- 岸本光瑞住職就任

- 昭和48年(1973)

- 湘南七福神霊場開設

- 昭和50年(1975)

- 本尊大日如来、弘法大師像修復

- 昭和62年(1982)

- 修行大師像造立、庫裏大改装、庫裏に冷房装置導入

- 平成6年(1994)

- 庫裏再び改装、庭の整備、本堂に冷房装置導入